Tim Fehlbaum

DATI TECNICI

Regia

Interpreti

Durata

Genere

Sceneggiatura

Fotografia

Montaggio

Musiche

Distribuzione

Nazionalità

Anno

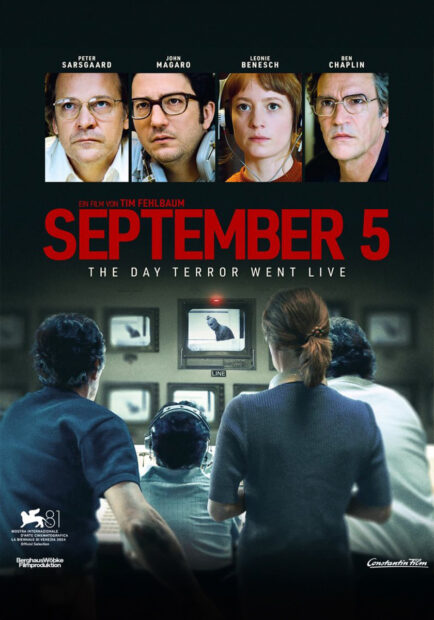

Presentazione e critica

September 5 – La diretta che cambiò la storia ripercorre l’attentato contro gli atleti israeliani da parte di alcuni terroristi palestinesi avvenuto durante le Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972. (…) Siamo nella Germania Ovest del 1972, in un contesto geo-politico diviso dalla cortina di ferro che separa il blocco dell’Europa occidentale, sotto l’influenza degli Stati Uniti, dall’Europa orientale, sotto l’egida dell’Unione Sovietica. A Berlino c’è ancora il Muro, simbolo materiale dell’immaginaria linea di confine tra due modi di esistere contrapposti, quello capitalista della NATO e quello socialista del Patto di Varsavia, che contraddistingue gli anni della Guerra Fredda.

Le Olimpiadi si aprono a fine agosto e rappresentano un’occasione di incontro e armonia tra i diversi popoli all’insegna dello sport, sul solco dei valori tipici della tradizione olimpica fin dai suoi albori nell’antica Grecia: la sospensione dei conflitti in corso, un’oasi di pace dedicata esclusivamente alla competizione sportiva che permette di escludere dallo sguardo l’odio che accadeva nel mondo un attimo prima, concedendosi il lusso di immaginare un luogo e un tempo affrancati dalle guerre. In questo clima prendono dunque avvio i Giochi Olimpici di Monaco di Baviera. September 5 – La diretta che cambiò la storia stringe l’obiettivo dentro le mura della sede tedesca della redazione sportiva dell’emittente statunitense ABC, che per la prima volta trasmette agli Stati Uniti le gare in diretta a colori. Il look del film appare polveroso fin dalle prime scene, con un color grading che tende ai grigi colpiti dalla luce al neon e dal continuo bagliore degli schermi sempre accesi. Il direttore della fotografia Markus Förderer conferisce un sapore vintage e analogico alle atmosfere dell’unico ambiente dentro cui il film è girato: la redazione. La squadra di giornalisti è composta da diverse figure, ognuna portatrice di uno specifico approccio alla professione. Geoffrey Mason è il capo della sala di controllo della regia giovane e appassionato, con un carattere impulsivo che spesso contrasta con quello di Roone Arledge, il dirigente ABC Sports più esperto e metodico, ossessionato dal suo lavoro, a cui dedica tutto il tempo a disposizione, studiando anche i retroscena più storici delle notizie sportive e del contesto in cui sono calate. A metà tra l’istinto e la riflessione si trova la figura di Marvin Bader, responsabile delle operazioni. Insieme a loro c’è Marianne Gebhardt, traduttrice tedesca che inizialmente viene trattata come una stagista alle prime armi, a cui chiedere al massimo di portare il caffè, la cui audacia professionale invece si rivelerà presto imprescindibile.

(…) A qualche giorno dall’inizio delle gare nelle diverse discipline, all’improvviso, dall’esterno della redazione si sentono degli spari. I giornalisti cercano di capire cosa stia succedendo, provando a consultare diverse fonti. La regia della redazione si trasforma in un micromondo che assume di minuto in minuto regole nuove, dettate dalla straordinarietà di ciò che accade fuori. Grazie alle capacità linguistiche e allo spirito d’iniziativa di Marianne, che intercetta la radio della polizia e carpisce le prime informazioni, i giornalisti scoprono che è in corso un attacco terroristico: alcuni fedayyìn (dall’arabo, “devoti” o “coloro che si sacrificano”) militanti dell’organizzazione palestinese Settembre Nero hanno fatto irruzione nell’appartamento olimpico degli atleti israeliani prendendone alcuni in ostaggio e uccidendone immediatamente due, chiedendo in cambio il rilascio di centinaia di prigionieri palestinesi. La redazione sportiva, a migliaia di chilometri dalla sede centrale statunitense, si trova a essere l’unica emittente sul campo con i mezzi e la possibilità di raccontare al mondo il sequestro in diretta; una manciata di produttori, reporter, tecnici e registi specializzati nella copertura di gare sportive, impreparati su ogni fronte – da quello della interpretazione politica della situazione a quello dei termini da utilizzare (si potrà definire “terrorismo”?) – deve decidere in poco tempo cosa sia meglio fare. La domanda prima di tutto è: “meglio” per chi? L’istintivo Mason prende il controllo e opta per il sì: la diretta si accende, a colori per gli Stati Uniti e in bianco e nero per il resto del mondo, e una delle prime riprese mostra un terrorista affacciarsi sul balcone dell’appartamento del sequestro, incappucciato con un passamontagna, che si guarda intorno e poi rientra.

September 5 – La diretta che cambiò la storia cristallizza così l’immagine-simbolo del massacro, un ricordo collettivo generazionale che dimostra la potenza dell’iconografia in diretta e non mediata, in cui il racconto giornalistico televisivo si riduce a una cornice svuotata del suo fine ultimo, quello di dare allo spettatore strumenti razionali attraverso cui interpretare ciò che vede, minimizzando l’impatto della paura che scaturisce dall’imprevedibilità. In questo caso il meccanismo risulta fallato perché la notizia si forma davanti agli occhi degli stessi giornalisti, che non hanno il tempo necessario per decodificarla, ma anzi la vivono e dunque la subiscono insieme allo spettatore, perdendo di vista il dislivello fondamentale tra il piano professionale e quello umano. In parallelo nella redazione comincia la ricerca convulsa di informazioni sulla biografia degli atleti coinvolti e si manda avanti chi, tra le varie esperienze di trasmissioni sportive, annovera anche qualche anno come inviato di guerra in Medio Oriente, così da poter spiegare le radici politiche del gesto rivendicativo. La redazione inoltre decide di inviare parte della troupe in esterna e uno dei tecnici, Gary Slaughter, proprio dentro il villaggio olimpico nel frattempo chiuso dalle autorità, per infiltrarsi fingendo di essere un atleta, in modo da poter effettuare riprese da vicino e ottenere informazioni anche sull’intervento della polizia, impegnata nella trattativa con i terroristi.

Dal punto di vista delle tecniche audio-visive è interessante come September 5 mostri cosa volesse dire “andare in diretta” all’epoca: oltre alla camera fissa, il girato su pellicola della troupe esterna doveva essere riportato nella redazione, sviluppato e montato, poi si doveva comporre manualmente il titolo, lettera per lettera, da apporre in sovrimpressione e solo alla fine di questa lunga trafila si poteva andare in onda passando per il satellite, da condividere con l’emittente concorrente CBS. Oltre al collegamento con le immagini in diretta di fronte all’appartamento del sequestro, la sala regia offre agli spettatori il commento in studio di un presentatore che riceve istruzioni attraverso un auricolare su cosa deve dire, man mano che i giornalisti raccolgono informazioni. Trattando un fatto realmente accaduto il regista Tim Fehlbaum ha potuto sfruttare alcuni spezzoni originali della diretta: il presentatore che vediamo sullo schermo è infatti il vero Jim McKay, giornalista sportivo statunitense, e le immagini sono quelle realmente trasmesse nel 1972 quando lui condusse la trasmissione, che Fehlbaum riesce a far dialogare coerentemente con gli altri personaggi – interpretati dagli attori – nella sala di comando. (…) Un altro snodo cruciale in September 5 avviene quando la polizia si accorge che gli attentatori hanno acceso la TV dentro l’appartamento del sequestro per monitorare la situazione attraverso la trasmissione della ABC. A quel punto gli agenti avvisano i giornalisti e intimano loro di sospendere immediatamente la messa in onda, perché quelle riprese stanno nei fatti aiutando dei feroci criminali. Eppure si va avanti, nonostante Arledge metta in discussione la lucidità di Mason nell’assumersi la responsabilità della scelta.

(…) September 5 – La diretta che cambiò la storia è un film di cui in Italia non si sta discutendo molto, ma che invece merita di essere visto per infiniti motivi: per la sua rilevanza storica di testimonianza, per il suo pregio artistico e per la riflessione che apre rispetto al mestiere del giornalista televisivo. Dal punto di vista cinematografico September 5 è ineccepibile: attori credibili che aderiscono ai personaggi con una recitazione asciutta priva di orpelli accessori, durata di 90 minuti che evita sbrodolamenti che avrebbero rischiato di annacquare la storia, ambientazione efficace che catalizza l’attenzione sul cuore del problema, scrittura avvincente e coesa, tempi incalzanti che coinvolgono lo spettatore in sala il quale, nonostante con molto probabilità conosca l’esito della vicenda già in partenza, resta con il fiato sospeso, arrivando a sperare in un epilogo positivo. In un’epoca come quella contemporanea, in cui la fiducia nel ruolo del giornalista da parte degli spettatori/lettori risulta compromessa, ragionare sugli errori che hanno contribuito allo stato attuale delle cose, diventa necessario, a partire anche dalla visione di un film che racconta la problematicità di una diretta vista da 900 milioni di persone in tutto il mondo. La mediazione che la figura del giornalista incarna dovrebbe essere una guida essenziale per chi fruisce delle notizie, che oggi più che mai si trova disorientato dal bombardamento di immagini senza un filtro ragionato.Nell’ambito televisivo in particolare regna la regola dell’infotainment, ovvero una mescolanza tra informazione e intrattenimento, in cui i confini dell’uno e dell’altro si perdono cannibalizzati reciprocamente. La cronaca nera, le guerre, le catastrofi, il dolore stesso, sono oggetto di commenti inadeguati, senza un approfondimento di contesto, da consumare come qualsiasi altra merce di svago. Se l’etica della professione viene meno, sarà minata anche la nostra capacità critica di giudicare e assorbire le notizie in modo corretto, alimentando la brama perversa di assistere alla morte in diretta, senza essere neppure più capaci di stupircene.