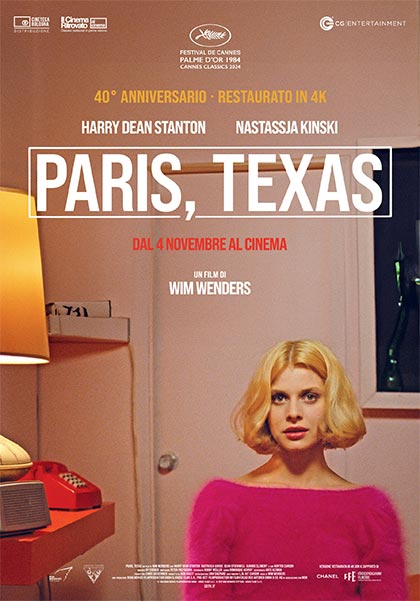

Wim Wenders

Golden Globe 1985: Candidatura miglior film straniero

Festival di Cannes 1984: Premio Palma d'Oro, Premio della Giuria ecumenica, Premio FIPRESCI (Concorso)

David di Donatello 1985: Premio David René Clair a Wim Wenders, Candidatura miglior film straniero, Candidatura migliore attrice straniera a Nastassja Kinski

DATI TECNICI

Regia

Interpreti

Durata

Genere

Sceneggiatura

Fotografia

Montaggio

Musiche

Distribuzione

Nazionalità

Anno

Presentazione e critica

Ci sono un sacco di Parigi negli Stati Uniti, la più importante delle quali in Texas. Fino al 1984 probabilmente erano in pochi a saperlo e i più lo appresero grazie a un regista europeo – di più: mitteleuropeo, un tedesco – e al suo film intitolato semplicemente Paris, Texas, premiato con la Palma d’oro proprio in Francia dove concorse alla 37ma edizione del Festival di Cannes, tenutasi dall’11 al 23 maggio (il film venne presentato il 19).

A Las Vegas esistono hotel casinò ispirati, quando non intitolati, a Venezia, al Lago di Como, all’antico Egitto, all’antica Roma e perfino alla stessa New York. Gli americani sono maestri nel ricrearsi copie in cartapesta di pezzi di mondo, e di storia, che possono solo sognarsi. Ma la Paris del Texas (e le omonime disseminate negli altri stati) è una città vera, capoluogo della contea di Lamar, nella parte nord-orientale dello stato dei petrolieri, 24.476 abitanti, secondo il censimento del 2020. E comunque, tanto per non sbagliare, pure lì si sono fatti una copia della Torre Eiffel da esibire nel centro cittadino, una copia in miniatura ovviamente, alta 20 metri e con un cappello rosso da cowboy apposto sulla cima per distinguerla dalle altre.

Il cinema di Wim Wenders, benché poetico e sognante, è ancorato alla realtà, ai luoghi fisici ancorché metaforici, che influiscono sulle storie dei personaggi, sulle loro vite e perfino sui loro umori che traspaiono dai volti. Ma al tempo stesso sono queste storie, queste vite e questi volti, comuni, a forgiare i luoghi in cui sono ambientate, a renderli elegiaci. I luoghi di Wenders sono luoghi dell’anima, riflessi di paesaggi interiori, “geomagia”. Ma sono anche luoghi tangibili, che trovi sulle cartine. Storia e geografia si fondono. Il suo è un cinema local e cosmopolita al tempo stesso e in Paris, Texas c’è un discreto gioco di rimandi geografici (e quindi storici: chi studia la geografia studia anche la storia). Si parte dal posto del titolo (o quantomeno dai suoi paraggi), poi si accenna a un viaggio in Europa perché in effetti il nome dà adito al dubbio che si tratti della Parigi francese, dopodiché si giunge in California e infine si torna in Texas, ma stavolta in città, a Houston, la metropoli più popolosa dello Stato.

Il film inizia nel deserto al confine tra Usa e Messico. Un uomo cammina tra gli assolati sentieri rocciosi con passo spedito, come avesse ben chiara in mente la sua destinazione. Ha la faccia serissima, sembra in fuga da un doloroso passato. Ma per quanto determinato appaia, pare essersi perso e il suo sguardo sembra tradire lo smarrimento. Si chiama Travis e una volta entrato in una stazione di servizio, sviene. A soccorrerlo è un medico, che nelle sue tasche trova l’indirizzo del fratello, Walt, il quale vive e lavora a Los Angeles. Telefona a quest’ultimo e gli dà le coordinate per giungere fino a lì, ma Walt non vede e non sente Travis da quattro anni. Ciononostante decide di mettersi in viaggio e andare a riprenderlo. Il problema è che Travis, interpretato da un grandissimo Harry Dean Stanton (Il padrino parte II, Alien, 1997: Fuga da New York), è chiuso in un inspiegabile mutismo, che inizia a sciogliersi a poco a poco solo durante il viaggio di ritorno. Si viene così a sapere che l’uomo ha comprato un lotto di terra desertica a Paris, Texas, appunto, e che quel lotto è il posto dove i genitori lo concepirono (Walt è nato dopo, è il secondogenito). Ma poi emergono altri pezzi di passato. Travis aveva una compagna, Jane, con la quale fece un figlio, ma poi ha abbandonò entrambi. Dopodiché anche Jane sparì, lasciando in affido il bambino, che si chiama Hunter e adesso ha 8 anni, ai cognati. Walt e sua moglie Anne hanno così cresciuto Hunter come fosse loro figlio, infatti il bambino li chiama mamma e papà pur sapendo che non sono i suoi veri genitori. Ma Walt vuole che il piccolo si ricongiunga con il suo vero padre. Inizialmente Travis e Hunter faticano a comunicare, ma poi la situazione cambia fino al punto di decidere di andare insieme a cercare Jane a Houston, dove lavora in un locale per soli uomini.

La trama in fondo è un pretesto che permette a Wenders di spaziare in più direzioni. Una storia allucinata da cui scaturisce un affresco altrettanto lisergico, risultato della “stramba” e avanguardistica unione tra il cineasta di Düsseldorf e il drammaturgo (e attore) statunitense Sam Shepard, autore della sceneggiatura e uno dei più grandi prosatori dell’American West. Anche nelle sue opere luoghi e anime si fondono, dalle lande desolate ai motel persi nel nulla, dalla liberazione allo struggimento, dalla disillusione alla depressione, all’alcol. La letteratura di Shepard, come quella di John Steinbeck, è la letteratura degli sconfitti, degli emarginati, dei disperati.

Il sogno americano qui è rivisto con sensibilità europea. Wenders adora l’America e il suo decimo film offre una ulteriore prospettiva “altra” di quella Land of hope and dreams da egli già affrontata in altri lavori, con differenti angolazioni ma col medesimo stile. La ripresa aerea del deserto con cui si apre il film è un manifesto. Un luogo mitico, la wilderness dei grandi spazi aperti americani, quelle aride e selvagge spianate di johnfordiana memoria, gli orizzonti infiniti, le zone di frontiera, il vecchio West, la Monument Valley. Poi le Highways, le anch’esse iconiche autostrade statunitensi, le evocative Route che hanno ispirato schiere di letterati, registi e musicisti. E il fatto che la storia si concluda nello squallido spazio chiuso di un peep-show (che no, non significa locale per pipparoli ma il senso è quello) potrebbe anche essere visto come allegoria del declino di una civiltà occidentale fondata sulla religione dei consumi.(…)

(…) Quello di Wenders è un cinema di frontiera, profondo, complesso. Ogni film andrebbe rivisto più volte ma già la prima visione ti lascia qualcosa sottopelle. Incentrato sulla natura umana e le sue relazioni, sulla solitudine e l’alienazione dei personaggi, sulla loro incapacità di comunicare, è un cinema altresì radicale, dal forte impatto visivo, caratterizzato da riprese lunghe, ritmi lenti, inquadrature desolanti e cupe. Nondimeno è anche un cinema solenne, di redenzione, riscatto, sentimento. In poco meno di due ore e mezza, Paris, Texas, esplora tutto lo scibile degli amori possibili: quello fraterno, quello paterno, quello filiare, quello coniugale.(…)

(…) Chi dimentica il suo passato è destinato a riviverlo (e non esistono più le mezze stagioni). In questo senso Wenders riprende la lezione di Ingmar Bergman, altro genio europeo della settima arte. Ne Il posto delle fragole, che a suo modo era anch’esso un road movie, il regista svedese faceva rivivere al protagonista il suo passato reimmergendocelo dentro, e il viaggio in macchina diventava occasione di riflessione sui fallimenti di una vita. La differenza è che Wenders, pur interessato all’introspezione e all’esplorazione dell’animo umano, non è ossessionato dall’aspetto psicologico, e men che meno psicanalitico. A interessargli è la strada quale tracciato cinematico dell’esistenza, il viaggio come percorso interiore. Paris, Texas è un film sulla strada, ma con lunghi momenti di stasi. Ha il sapore del cinema indipendente, della liberazione, born to be wild. Si riallaccia alla tradizione di Easy rider ma si ferma a riflettere. Buona parte del film è “itinerante” ma a occhio e croce un terzo della sua durata è ambientato a casa di Walt e Anne a Los Angeles, un villino situato sulla cima di una collinetta adiacente l’aeroporto.

Visione ma pure suono. Un altro elemento che rende Paris, Texas unico è la musica. La steel guitar accompagna tutto il film e a far scivolare il tubo metallico lungo il manico, coi suoi fraseggi lentissimi ed evocativi, è nientemeno che Ry Cooder, celebre folk/bluesman americano futuro iniziatore, nel 1996, del progetto musicale Buena Vista Social Club, che proprio Wenders omaggerà col film documentario omonimo del 1999.

Quello sonoro è un aspetto fondamentale per il regista teutonico. Ma il sonoro non è solo la musica, bensì anche i rumori, tutti i rumori, anche quelli banali, del quotidiano, dai passi su un selciato allo sbuffo di una macchinetta del caffè. In questo senso Lisbon story, il suo film del 1994 in cui il protagonista è proprio un tecnico del suono, sarà emblematico. Del resto se la musica oltre che ascoltata va guardata (è ciò che facciamo ai concerti), di converso anche il cinema oltre che guardato va ascoltato.