Gabriele Salvatores

DATI TECNICI

Regia

Interpreti

Durata

Genere

Sceneggiatura

Fotografia

Montaggio

Distribuzione

Nazionalità

Anno

Presentazione e critica

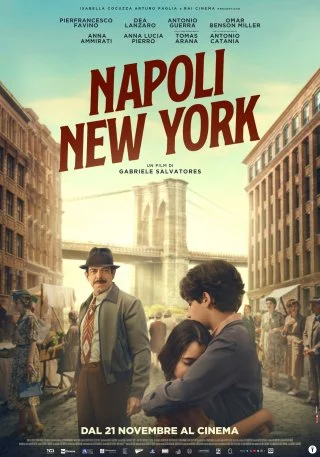

Il viaggio dell’eroe verso una meta salvifica, in cerca di una ferita da suturare, magari quella di qualcun altro che lo porti a un gesto di puro altruismo che lo spinge a un salto verso l’ignoto. Un ignoto che può rappresentare anche chi ha salvato il proprio noto alla fine di una guerra, come gli Stati Uniti per una bambina e un ragazzino di Napoli nel 1949. Un archetipo che esiste da quando gli esseri umani narrano gesta proprie o altrui, declinato in passato dalle nostre parti da una scuola nobile come quella del fumetto o della narrativa per ragazzi, se questi eroi sono poco muscolosi ma abili e furbi il giusto e anche di più. I due piccoli protagonisti di Napoli – New York, Celestina e Carmine, si imbarcano clandestinamente in una nave che attraversa l’Atlantico per cercare la sorella di lei, emigrata pochi mesi prima senza dare più notizie. Contemporaneamente, il loro viaggio li porta verso un luogo dell’immaginario tanto dibattuto dalle loro parti, fra le rovine di una città ancora in macerie, ai primi passi di una ripresa dopo la guerra.

Un viaggio picaresco partito con un intento molto pratico, in cui questo paese dei balocchi sembra una destinazione accessoria. Non sono emigranti in cerca di altro, ma vogliono restituire alla vita di Celestina l’unico affetto rimasto in vita, quello della sorella. È il viaggio a cambiare la loro vita, in questa sorta di fiaba di formazione senza pietismi o vittimismi, in cui la solidarietà diventa un bene portato in dote dall’umanità delle persone che incontrano, scevro del cinismo dei nostri tempi, più che di quelli. Nella metropoli sconosciuta li aiuterà un ufficiale della nave (che li scopre durante la traversata senza denunciarli. Una volta sbarcati, insieme alla moglie sarà loro complice sempre più partecipe, mentre il dolore solo apparentemente sopito per non aver potuto avere figli li porterà a un evidente trasporto sempre più paterno per i due scugnizzi. Quello di Napoli – New York è un viaggio che parte dall’inferno di morte e macerie, basato su un soggetto rimasto nascosto per decenni scritto da Pinelli e Fellini, con Celestina a cui viene a mancare anche l’ultimo affetto familiare dopo la morte della zia, mentre l’amicizia con Carmine inizia a rappresentare il primo solido mattone su cui costruire una presa di coscienza della propria condizione, tanto prematura quanto coraggiosa. Senza piangersi addosso, una passata appena col palmo della mano per asciugare lacrime e i due prendono in mano il loro destino, costruiscono da soli la linea del proprio futuro, sono parte attiva, non allungano la mano in cerca di elemosina, inteso in ogni senso possibile. Non vogliono accontentarsi di una nuova famiglia “regalata”, ma vogliono crearsela e conquistarsela. Sono davvero dei piccoIi eroi senza paura, con le macchie di fuliggine e polvere della povera gente, ma certo non misera.Partito con tutti i crismi della storia neorealista, in una Napoli anno zero tante volte rappresentata, cambia registro sempre più con il passare del tempo e con l’allontanarsi da casa. Fino a raggiungere una New York filtrata dalla sua poetica proiezione nei sogni di due bambini, in cui anche gli effetti speciali saggiamente evitano la perfezione per il pastello e lo sfumato. Predisposti d’animo all’avventura picaresca, fra guizzi divertenti e momenti toccanti senza esagerare con il saccarosio, si può gustare una semplice storia sulla solidarietà raccontata con quella serietà assoluta dei ragazzi, verso cui gli adulti facilmente si lasciano andare a un mezzo sorriso, nascondendo anche un po’ di invidia. Ma sono loro pronti a costruirsi il futuro, questi due piccoli migranti che sembra evidente portano agli altri la fortuna, più che riceverla. A Napoli – New York si vuol bene, astenersi cinici dal livore facile. Qui sono i piccoli splendidi protagonisti, con gli adulti ottimi complici pronti a servirli al meglio. Primo passo per un lavoro pienamente di squadra che diventa famiglia, dietro e davanti alla macchina da presa.

L’autore di Mediterraneo mancava dalla sua Napoli dai tempi di Denti, uscito nel 2000, e quindi ha preso come un segno il regalo di questo racconto che parte proprio dalla città in cui è nato, e che voleva finalmente tornare a raccontare. Siamo negli anni ’40, precisamente nel 1949: il dopoguerra italiano, una volta andati via gli Americani, è stato durissimo. Lo vediamo attraverso gli occhi grandi e spalancati di due bambini a cui sono rimaste soltanto le macerie: Carmine e Celestina. Nemmeno 20 anni in due, hanno conosciuto principalmente fame e miseria. Decidono quindi di salire su una nave, la Victory, per andare a “Nuova Yorche”, come la chiamano loro, e trovare la sorella della piccola, Agnese, che ha lasciato l’Italia tempo prima per seguire la promessa di matrimonio di un soldato. Durante la traversata finiscono sotto l’ala protettiva del commissario di bordo, Domenico Garofalo (Pierfrancesco Favino), e del cuoco, George (Omar Benson Miller). Insomma, chi ha detto che per parlare di qualcosa d’importante bisogna fare soltanto film tragici? Napoli – New York, al contrario dell’idea originale di Fellini, che aveva scritto una sceneggiatura più neorealista, è invece una favola. Ed è assolutamente ciò di cui abbiamo bisogno oggi.

A interpretare i due protagonisti sono gli esordienti Antonio Guerra e Dea Lanzaro: quando si dice un casting fatto bene. Entrambi bravissimi, hanno delle facce che bucano lo schermo e in cui si compie una misteriosa magia: possiedono l’incanto dei bambini, ma allo stesso tempo sembrano già adulti. Gran parte della forza di Napoli – New York si deve proprio a loro: intelligenti, con la battuta sempre pronta e pieni di risorse, sono due personaggi che creano immediatamente empatia con lo spettatore. Quando viene detto loro che fare i clandestini è un crimine, la piccola non ci pensa un secondo a dire: “Anche morire di fame lo è”. La forza disarmante della verità. Se ne accorgono presto anche tutti gli adulti che li incontrano che, colpiti dalla loro ostinata volontà di sperare in un futuro migliore, decidono di aiutarli. Mentre scriviamo queste parole però ci sembra di sentire una parte del pubblico dire: “Ma è un film buonista, non andrebbe mai così nella vita reale”. Molto probabilmente è vero, ma in tempi come i nostri, in cui l’empatia e la solidarietà non vanno più di moda (soprattutto sui social), un racconto a misura di bambino, per nulla cinico e che ci ricorda come aiutare il prossimo non sia qualcosa per stupidi (o con cui farsi pubblicità), scalda il cuore.

Che poi, nonostante sia dichiaratamente un film per famiglie perfetto per Natale, Napoli – New York, con semplicità e senza urlare, illumina concetti decisamente importanti. Se infatti da una parte i personaggi italiani fanno squadra aiutandosi l’un l’altro, dall’altra tutti quelli americani tranne George (e non è affatto un caso che sia afroamericano) hanno un disprezzo e un razzismo che fa inorridire verso quelli che sono, di fatto, i nostri bisnonni e nonni. I termini con cui vengono descritti i piccoli protagonisti ci suonano intollerabili: sporchi, “africani”, ladri, inferiori. Eppure sono gli stessi con cui vengono apostrofati oggi i migranti, anche dai nostri politici. Esattamente come quando i migranti eravamo noi. Evidentemente, 75 anni dopo, l’abbiamo dimenticato. E invece il film di Salvatores ci suggerisce proprio che bisognerebbe essere meno egoisti, meno chiusi. Come capisce anche il personaggio di Favino, al solito molto bravo, e questa volta impegnato a recitare in un inglese sporcato dal dialetto italiano, lui che invece è sempre convincente anche con la pronuncia british. Forse oggi, in questi tempi bui, soltanto al cinema si può credere ancora in un futuro fatto di sentimenti disinteressati e sinceri. Del resto, come si vede nel film, il cinema, se si vuole, può essere la casa di tutti, proprio come accade a Celestina, che entra in una sala in cui stanno proiettando Paisà di Rossellini e si riconosce in quelle immagini. “Se puoi sognarlo puoi farlo” diceva Walt Disney. Salvatores sottolinea invece come l’importante oggi sia continuare a sognare comunque, anche se il “sogno americano” non ha più lo splendore di un tempo.