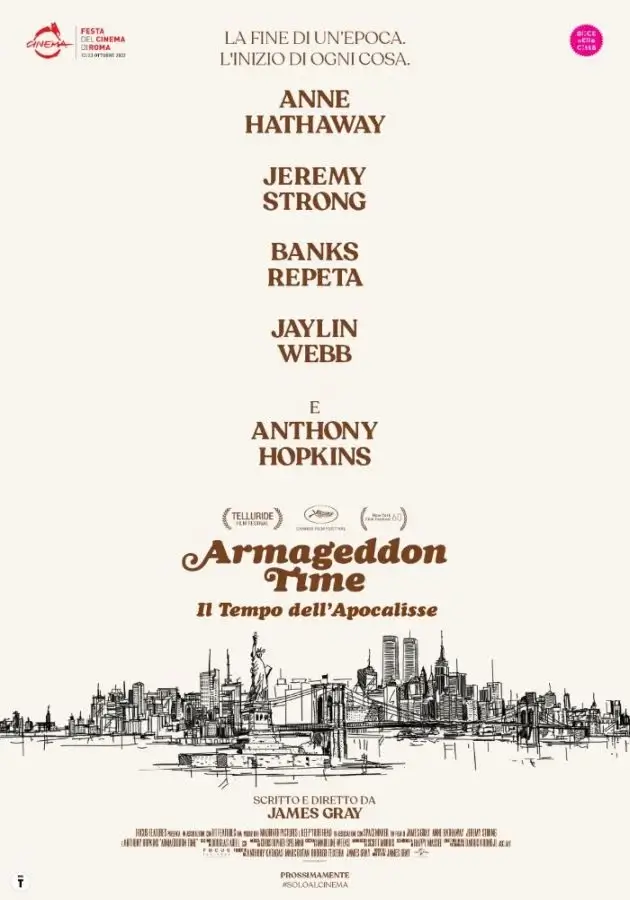

James Gray

DATI TECNICI

Regia

Interpreti

Durata

Genere

Sceneggiatura

Fotografia

Montaggio

Distribuzione

Nazionalità

Anno

Presentazione e critica

Siamo a New York, più precisamente nel Queens del 1980. Paul Graff è il secondogenito di una modesta famiglia borghese di origine ebrea-ucraina, in perenne conflitto con i genitori e con il fratello maggiore. Sempre con la testa fra le nuvole, il suo sogno è quello di diventare un artista famoso e riconosciuto in tutto il mondo: sogno più volte affossato dai familiari che, al contrario, vorrebbero per lui un lavoro più sicuro e redditizio. Le difficoltà con lo studio – con la scuola pubblica prima e con quella privata poi – e le conseguenti pressioni genitoriali non aiutano a migliorare la situazione del ragazzo, che sembra trovare una vera e propria, seppur temporanea, liberazione solo nei brevi attimi in cui dà libero sfogo alla sua creatività, illuminando con la sua innocente fantasia un candido foglio bianco. In ARMAGEDDON TIME sono pochi gli adulti che incarnano una figura chiave nell’incompresa esistenza del protagonista: uno di questi è il dolce nonno Aaron, verso il quale Paul prova un amore intenso e indissolubile. Il rapporto nonno-nipote è denso di insegnamenti, momenti felici, pomeriggi spensierati, persino qualche rimprovero; un legame che va ben oltre la semplice relazione parentale e che sembra, a tratti, sostituire quel ricercato affetto di una madre e di un padre spesso troppo severi e pretenziosi (…).

Se il cinema di Paul Thomas Anderson può essere immaginato con un moto in avanti ondulato, a tratti in ripida ascesa e a tratti in improvvisa discesa, quello di James Gray è inevitabilmente circolare. E la circonferenza che va a disegnare è quella che racchiude un microcosmo fatto di storie, ambienti, riferimenti culturali e letterari, relazioni interpersonali, ossessioni individuali che, a fasi alternate, si ripetono con diverse modulazioni. In ogni nuovo film c’è un’intersezione parziale con qualche altra opera precedente e, osservando il tutto da un punto di vista generale, se ne ricava un universo cinematografico che sta acquistando negli anni la forma e la solidità di enorme e ambizioso affresco di varia umanità. Il confronto con Anderson è utile perché, al netto di differenze formative e sociali sotto gli occhi di tutti, ciò che emerge da questa riflessione è la diversità con cui i due autori maggiori della loro generazione proseguono nel loro cammino di analisi sull’America contemporanea attraverso la lente d’ingrandimento del racconto d’epoca. In Gray la messa in scena conferma sempre questo stile a tratti respingente: anti-spettacolare fino all’eccesso, trattenuto in ogni snodo narrativo, ossessionato da alcuni canoni imprescindibili nell’uso della macchina da presa. L’approccio glaciale all’immagine cinematografica è funzionale a quanto viene raccontato di volta in volta: è un cinema fatto di pensieri inesplicabili, di relazioni impossibili e di aspirazioni puntualmente frustrate, quello del regista newyorchese, che si tratti di scorribande magniloquenti nel cinema di genere o che ci si rifugi in opere di minuscole dimensioni. ARMAGEDDON TIME – IL TEMPO DELL’APOCALISSE è una pellicola di questo secondo tipo, una fuga dalle regole del coming-of-age, attraverso cui, ancora una volta, Gray tenta di imbastire un ragionamento ben più ampio. Di nuovo, è un’America che non fa i conti con le sue contraddizioni: è razzista ma non vuole ammetterlo, è antisemita ma preferisce ignorarlo, è attratta dal successo economico in sé ma decide di nasconderlo. È l’America dei primi anni 80, inquieta per il timore di una guerra nucleare, spaccata in due dall’avvento di Ronald Reagan.

I protagonisti di Gray sono uomini e donne comuni sottoposti a pressioni indicibili: in questa condizione si ritrovano a dar fondo a delle riserve di carisma, di coraggio, ma anche semplicemente di determinazione che non sarebbe dato sperare di ritrovare in simili personaggi. Era così nei suoi noir metropolitani, nel suo straordinario melodramma tossico Two Lovers ed era così anche nelle sue scorribande avventurose nel passato Civiltà perduta e nel futuro (Ad Astra). Nella semplicità della vicenda raccontata, ARMAGEDDON TIME ha il paradosso di una stupefacente stratificazione di sguardi, di traiettorie umane, di sentimenti diversificati. Ci sono almeno tre generazioni che si scontrano con la New York dei primi anni 80: la generazione dei nonni scappati dall’Europa in guerra, quella dei genitori che cercano di sopravvivere nell’onestà ma che ambiscono al riscatto sociale per mezzo dei figli e, appunto, quella dei futuri adulti, rincorsa dalle aspettative delle loro famiglie, ma desiderosi di assecondare sogni artistici in contraddizione con qualsiasi regola razionale. Nel raccontare tutto questo, Gray guarda al suo mondo, reale e artistico, e, dunque, ci parla del Queens, dell’emigrazione ucraina, dell’ebraismo americano, dei rapporti genitori-figli, dell’impossibilità di comprendersi pur parlando la stessa lingua.

Un ritorno a casa, ancora una volta. Che cosa è se non tutto ciò il cinema di questo impareggiabile cineasta, che rende familiare qualsiasi vicenda, che filtra qualsiasi esperienza attraverso uno sguardo compassionevole eppure lucidissimo nella disillusione con cui mette in scena la caduta delle aspirazioni, la fallibilità dell’orgoglio umano? Ispirandosi più a François Truffaut e Federico Fellini che ai suoi maestri della New Hollywood, in ARMAGEDDON TIME più volte si ha l’impressione che Gray arrivi a omaggiare se stesso che omaggia i suoi registi di riferimento, piuttosto che trovarsi di fronte a una citazione diretta dei grandi del passato. Ciò avviene sia nel riformulare temi e situazioni già mostrate in passato, sia nel ricalcare tecnicamente alcune scelte di taglio dell’immagine. La maturità e la padronanza con cui il regista di “Little Odessa” si muove nel suo personale universo narrativo gli permettono di creare storie interconnesse, dove cambia l’epoca e la dinamica relazionale che muove le azioni dei protagonisti, ma in cui restano, fortissimi, i rimandi a storie già raccontate, ad eventi già messi in scena. Un gioco di specchi che si rinnova anche in peculiari scelte stilistiche che diventano, film dopo film, una firma autoriale mai priva di senso logico. In C’era una volta a New York, per esempio, aveva fatto scattare l’applauso di Cannes la presa di posizione registica con cui Gray portava al congedo finale i due protagonisti, interpretati da Joaquin Phoenix e Marion Cotillard: uno schermo che si divideva in due e, grazie a un trucco di riflessi in un vetro, l’uomo e la donna si muovevano paralleli ma in direzione opposta. Allo stesso modo i due giovanissimi eroi di ARMAGEDDON TIME, Paul e Johnny, si muovono (o restano immobili) in un addio (forse) definitivo nel momento più drammatico delle loro avventure. La riflessione sull’umanesimo di Gray deve essere proiettata sui casi della vita, sulle diverse possibilità sociali ed economiche che a determinate persone vengono date in base al luogo di nascita, all’appartenenza culturale e, stavolta, anche in base al colore della pelle. E così ha un pari valore un altro rimando al cinema che è stato: in Civiltà perduta l’autore si concedeva una commovente citazione felliniana “rubata” da I vitelloni: un movimento di macchina che Gray faceva suo e che trasfigurava rispetto al suo senso originario. Quello scorrere della camera all’indietro, che inizialmente era un addio a chi resta, viene riproposto in una nuova occasione nel finale di ARMAGEDDON TIME. Ma adesso non è un distacco dai legami umani, dai sentimenti, dal nucleo familiare noto, ma è una presa di coscienza adulta sulla strada da far prendere alla propria vita.

Gray è molto più andersoniano di quanto possa essere spielberghiano nel suo raccontare una storia di formazione e di passaggio all’età adulta. (…) Laddove Spielberg vede il cinema come punto di arrivo di una maturazione personale, per i cineasti più giovani vale un procedimento inverso: la cultura postmoderna ha imbevuto i giovani autori di una serie di informazioni, di consapevolezze e, aggiungeremmo, visti i grandiosi esempi, di certezze per cui la professione creativa è già solida e formata in giovanissima età. Molto più complessa e ardua è invece la conquista di un posto nel mondo reale extra-cinematografico ed ecco che tanto il Gary di “Licorice Pizza” quanto il Paul di ARMAGEDDON TIME utilizzano la propria inclinazione all’arte (uno ha il cinema, l’altro ha la pittura) come catapulta verso la maturazione.

Lontano dalla grandeur degli altri registi citati, Gray non rinuncia neanche in questa occasione al suo peculiare approccio alla cura della messa in scena: i movimenti di macchina sono come sempre al minimo, il montaggio segue i ritmi delle pause naturali, la fotografia non approfitta di determinate tonalità e, anzi, uniforma tutto verso una coltre di grigio che penetra perfettamente l’anima cupa della New York anni 80. Il suo resta un cinema tanto prezioso quanto ostico: non è accogliente, non è ospitale e neanche facilmente decrittabile. Richiede sempre uno sforzo di ulteriore immedesimazione per percepire lo struggimento dei suoi protagonisti. “Armageddon Time” è il suo film più sorprendente: piccolissimo nelle dimensioni produttive eppure debordante nella sua ambizione di farsi racconto storico di un’intera nazione, dei bianchi e dei neri, dei ricchi e dei poveri, degli immigrati e degli ebrei, del carrierismo e del classismo. Una piccola opera-mondo.